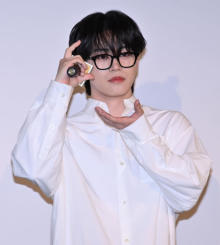

堀田真由『アンチヒーロー』は「新たな挑戦」 バイクシーンの大反響ぶりも明かす

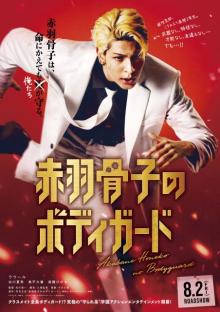

TBS系日曜劇場『アンチヒーロー』(毎週日曜 後9:00)。主演の長谷川博己が演じるのは、「殺人犯をも無罪にしてしまう」“アンチ”な弁護士・明墨正樹。そんな明墨が率いる明墨法律事務所の一員として活躍しているのが、堀田真由が演じる紫ノ宮飛鳥だ。ポーカーフェイスながら、徐々に内に秘めた思いも明らかとなり、作中での存在感を強めている。今回、作品の反響や出演エピソードを聞いた。【家族写真】堀田真由の“JK制服姿”が「全く違和感なし」と話題 本作は「弁護士ドラマ」という枠組みを超え、長谷川博己が演じるアンチヒーローを通して、視聴者に“正義とは果たして何なのか?”“世の中の悪とされていることは、本当に悪いことなのか?”を問いかけ、スピーディーな展開で次々に常識を覆す。正義と悪が入れ替わり、善人が悪人になってしまう。まさにバタフライエフェクトのような、前代未聞の逆転パラドックスエンターテインメントを届ける。 これまで笑顔の印象が強いキュートな役柄から、時代劇でみせる芯の強い女性まで幅広く演じてきた堀田だが、「現代劇で社会人の自立したカッコいい女性は演じたことがありませんでした」と語り、自身が演じる紫ノ宮は「新たな挑戦」になっているという。 そんな本作は周囲からも「すごく反響をいただいている」といい、特に「バイクに乗るシーンや(回想シーンの)袴姿」と挙げた。劇中でも“絵替わり”となるシーンでもあり「特にバイクに乗る姿は、彼女の性格を表すシーンの一つ。バイクの免許は元々持っていたのですが、お芝居の中で挑戦したことはなかったので、自分が持っているものを活かせるチャンスをくださったことがすごくうれしかったです」と充実感をにじませた。 主演の長谷川とは8年ぶりの共演となり、今回は弁護士役同士での共演となった。「8年前にご一緒させていただいていて、その時の私はまだ10代でした。あまり絡むシーンは多くなかったのですが、共演の撮影でない時にもずっと話しかけてくださったことを、今もずっと覚えています」と回想。 続けて「今でもすごく柔らかくて、本当にチャーミングな方なのですが、役のスイッチが入ると、どのシーンでも絶対に妥協せず、特に長い法廷のシーンでも常に自分と戦っていらっしゃる姿を主演の方が見せてくださる。私も食らいついていかねばと改めて思いますし、本当に事務所の先生と後輩のような関係です」とリスペクトの眼差しを向けた。 また、父親で刑事部長の倉田功を藤木直人が演じたことも話題に。「藤木さんと初めてお会いしたのは、5話で久々に実家に戻ってきて、父と一緒にご飯を食べているシーンでした」。撮影中はシリアスなシーンが多かったが「普段の藤木さんはとても優しく、『オールスター感謝祭』の出演前とかは、どういう風にやったらクイズが上手くいくか教えてくださいました(笑)。本当のお父さんのように『頑張ってね』と言ってくださって、劇中ではちょっとバチバチでしたが、とっても優しいパパです」と、ほっこりとする裏話も明かした。 物語への核へと徐々に迫る第6話は、今週19日に放送される。今後は、北村匠海が演じる赤峰柊斗との関係性の変化も見どころとなる。堀田は「5話で父との決着がつき、ここから私たちは明墨さんの過去についてや、父がそこに何か関わっているのではと探っていく。赤峰とはバディとして、2人のシーンが増えてきます。ここから最終回に向けて、2人が明墨法律事務所でどのように 成長し、この事務所の一員としてどう動いていくのか、というのが見どころになってくるのかなと思います」と話し、終盤戦への期待感を高めてくれた。

ORICON NEWS